Turismo e Cultura

La Rocca di Gradara

Un castello incantato tra il verde delle colline

di Pio Rotondo

Girare nel borgo di Gradara è un'emozione particolare, si respirano atmosfere antiche soffuse da insolito fascino e da romantici richiami a storie d'amori tragicamente finite, come quella di Paolo e Francesca che, secondo la tradizione, si consumò nelle sale del castello che qui domina il paesaggio.

La Rocca di Gradara e il suo Borgo Fortificato sono la memoria visibile dell'origine medievale del paese racchiuso tra due cinte murarie trecentesche e circondato da dolci colline che, ricche di ulivi e vigneti, scendono morbidamente verso l'Adriatico: i segni della storia e la bellezza della natura si intrecciano in uno scenario che fu teatro di scontri tra lo Stato pontificio e le Casate più potenti della zona, e che, per la sua favorevole posizione, fu storicamente punto di incontro di popoli e piazza di mercanti.

CENNI STORICI

Il possente castello, che emerge dal colle, fu costruito nel XII secolo per volontà di Pietro e Ridolfo De Griffo che usurparono la zona al Comune di Pesaro ed edificarono una grande torre merlata quadrangolare.Nella prima metà del XIII secolo, Malatesta da Verucchio detto il "Mastin vecchio" o anche il "Centenario", chiamato in aiuto da Papa Bonifacio VIII, si impossessò di Gradara.

Piero della Francesca

Piero della FrancescaRitratto di Sigismondo Pandolfo Malatesta

1451

Parigi - Museo del Louvre

Nel 1431, dopo aspre vicende, la signoria su Gradara passò al ramo riminese della famiglia, nella persona di Sigismondo Pandolfi Malatesta, condottiero e mecenate, di grande fascino ed estremamente colto.

Nel 1446, la Rocca di Gradara fu assediata per 42 giorni da Francesco Sforza, alleato di Federico di Montefeltro. Ma Francesco Sforza fu costretto a ritirarsi lasciando Gradara nelle mani di Sigismondo.

Ma nel 1463, il dominio dei Malatesta su Gradara finì, quando Sigismondo Pandolfo, scomunicato da Papa Pio II, fu sconfitto da Federico di Montefeltro per conto della Chiesa.

La fortezza fu poi consegnata dal Papa in vicariato agli Sforza di Pesaro, in quanto fedeli alleati.

Con gli Sforza, il castello, da strumento da guerra quale era, si trasformò in residenza.

Bernardino di Betto Betti detto Pinturicchio

Bernardino di Betto Betti detto PinturicchioPresunto ritratto di Lucrezia Borgia

1492-1494

Città del Vaticano – Appartamento Borgia

Lucrezia Borgia, una delle donne più controverse e famose della storia, viene descritta come una donna bellissima, dai lunghi capelli biondi, leggiadra nella danza, esperta di musica, dotata nel bel canto e abile nel ricamo.

Ma questa unione è di breve durata. Per volere del Papa, nel 1497, il matrimonio fu sciolto per necessità politiche.

Dopo una breve parentesi di Cesare Borgia, con l'ascesa al soglio pontificio di Papa Giulio II Della Rovere, Gradara, nel 1513, fu affidata a suo nipote Francesco Maria I Della Rovere, Duca d'Urbino.

Nel 1631, si determinò il passaggio di Gradara allo Stato Pontificio, e iniziò la sua lunga agonia.

Il castello, ormai ridotto praticamente ad un rudere, agli inizi del Novecento fu acquistato dall'ingegnere bellunese Umberto Zanvettori che ha riportato la fortezza alla sua antica bellezza. Oggi è proprietà dello Stato.

IL BORGO

Gradara è un suggestivo borgo medievale delle Marche, al confine con la Romagna, adagiato su un colle a 140 m.s.l.m. Grazie al mantenimento della sua struttura urbana, si mostra oggi come uno dei più belli e intatti esempi di centro storico di epoca medievale.

La Torre dell'orologio o Porta Firau.

Si trova all'ingresso delle mura di difesa dell'antico borgo medievale.

È costituita da un arco a tutto sesto sovrastato da una torre quadrata decorata con gli stemmi delle famiglie Sforza e Della Rovere.

Le due facciate, quella anteriore e quella posteriore, hanno in comune la presenza, su entrambe, di un grande orologio con quadrante bianco.

Inizialmente era dotata di un ponte levatoio testimoniato dalle due feritoie verticali.

Si trova all'ingresso delle mura di difesa dell'antico borgo medievale.

È costituita da un arco a tutto sesto sovrastato da una torre quadrata decorata con gli stemmi delle famiglie Sforza e Della Rovere.

Le due facciate, quella anteriore e quella posteriore, hanno in comune la presenza, su entrambe, di un grande orologio con quadrante bianco.

Inizialmente era dotata di un ponte levatoio testimoniato dalle due feritoie verticali.

Veduta sul Borgo.

La via principale, in leggera salita, è costellata da negozi per turisti, botteghe artigiane, e locali come bar e ristoranti.

Sulla strada si trovano due chiese, quella del SS. Sacramento (XVI sec.) e la Chiesa di San Giovanni Battista (XIII sec).

Il camminamento sulle mura del Borgo.

Due cinte murarie proteggono la fortezza di Gradara. Quella più esterna del XIV secolo si estende per quasi 800 metri, e può essere percorsa per circa 400 metri con una splendida vista sul borgo e sul territorio circostante.

Due cinte murarie proteggono la fortezza di Gradara. Quella più esterna del XIV secolo si estende per quasi 800 metri, e può essere percorsa per circa 400 metri con una splendida vista sul borgo e sul territorio circostante.

IL CASTELLO

Il castello, noto anche come Rocca di Gradara, sorge sulla collina a 142 metri sul livello del mare, dove il torrione principale domina l'intera vallata.È una struttura maestosa ed imponente, possente ed elegante, completamente conservata, un modello di architettura militare formato da un quadrilatero con il fossato, il ponte levatoio, le mura di cinta e le torri merlate; ma, oltre ad avere una funzione militare, fu anche una raffinata residenza con ambienti ampi ed affrescati.

Superato il ponte levatoio si entra nel cortile e ci si trova di fronte al Mastio, la torre più antica del castello.

La Rocca.

È la maggiore attrazione del Borgo, e uno degli esempi meglio conservati di fortificazione medievale d'Italia.

Nata come fortezza militare su una terra di confine a partire dal XII secolo, nel tempo è stata trasformata in maestosa residenza nobiliare dalle potenti famiglie che si susseguirono nella dominazione del territorio.

Attualmente è di proprietà dello Stato italiano.

È la maggiore attrazione del Borgo, e uno degli esempi meglio conservati di fortificazione medievale d'Italia.

Nata come fortezza militare su una terra di confine a partire dal XII secolo, nel tempo è stata trasformata in maestosa residenza nobiliare dalle potenti famiglie che si susseguirono nella dominazione del territorio.

Attualmente è di proprietà dello Stato italiano.

La Torre del Mastio.

Alta 38 metri, è la torre più antica di Gradara.

La torre era una struttura militare autosufficiente; al suo interno, è ancor oggi conservata una grande cisterna per l'approvvigionamento delle acque, la quale permetteva ai soldati di sopravvivere anche in periodo di lungo assedio.

Alla base della torre è collocata la "sala della tortura (o prigione)" dove sono esposti oggetti e strumenti di tortura.

Il Cortile.

Vi si accede attraverso il ponte levatoio.

È evidente il sovrapporsi degli stili costruttivi che nel corso dei secoli hanno dato forma all'edificio.

La parte est risale al periodo dei Malatesta con arcate a sesto acuto sostenute da pesanti colonne. Sugli altri lati vi sono snelle colonne in travertino che sorreggono archi a tutto sesto risalenti al periodo degli Sforza.

Sopra gli archi del portico sono evidenti due stemmi delle Signorie che hanno governato a lungo Gradara.

Vi si accede attraverso il ponte levatoio.

È evidente il sovrapporsi degli stili costruttivi che nel corso dei secoli hanno dato forma all'edificio.

La parte est risale al periodo dei Malatesta con arcate a sesto acuto sostenute da pesanti colonne. Sugli altri lati vi sono snelle colonne in travertino che sorreggono archi a tutto sesto risalenti al periodo degli Sforza.

Sopra gli archi del portico sono evidenti due stemmi delle Signorie che hanno governato a lungo Gradara.

Salendo una ripida scala in legno si arriva al piano nobile dove vi sono diversi ambienti che evocano funzioni e personaggi diversi.

Sala di Sigismondo e Isotta.

Era originariamente di dimensioni più modeste, mentre oggi è il frutto dell'unione di più stanze.

Il fregio che corre senza soluzione di continuità alla base del maestoso soffitto ligneo è decorato con volti effigiati dei due coniugi Sigismondo Pandolfo Malatesta e Isotta degli Atti.

Era originariamente di dimensioni più modeste, mentre oggi è il frutto dell'unione di più stanze.

Il fregio che corre senza soluzione di continuità alla base del maestoso soffitto ligneo è decorato con volti effigiati dei due coniugi Sigismondo Pandolfo Malatesta e Isotta degli Atti.

Camerino di Lucrezia Borgia.

È un vano di limitate dimensioni ubicato in un torrione. Inizialmente era adibito a funzioni militari, ma poi destinato ad uso domestico.

È un vano di limitate dimensioni ubicato in un torrione. Inizialmente era adibito a funzioni militari, ma poi destinato ad uso domestico.

Sala del Leone Sforzesco.

La Sala prende il nome dalla decorazione delle pareti a finta tappezzeria in cui sono raffigurati il leone rampante e le ali di drago, emblemi degli Sforza.

La Sala prende il nome dalla decorazione delle pareti a finta tappezzeria in cui sono raffigurati il leone rampante e le ali di drago, emblemi degli Sforza.

Sala del Consiglio.

La Sala è frutto di una ricostruzione per simulare un ambiente che doveva assolvere la funzione di sede dell'attività politica e amministrativa del castello.

La Sala è frutto di una ricostruzione per simulare un ambiente che doveva assolvere la funzione di sede dell'attività politica e amministrativa del castello.

Giovanni Santi

Giovanni SantiPala di Gradara

1484

Rappresenta una Madonna col Bambino attorniata dai quattro Santi delle quattro Parrocchie di Gradara: Stefano, Sofia (che reca in mano un modellino del borgo di Gradara), Michele Arcangelo e Giovanni Battista.

LA CAMERA DI FRANCESCA

La tradizione vuole che la storia di Paolo e Francesca, i due amanti che Dante collocherà all'Inferno, nel girone dei lussuriosi, abbia avuto come teatro il Castello di Gradara. Anselm Fauerbach

Anselm FauerbachPaolo e Francesca

1864

Monaco – Schackgalerie

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fiate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Dante Alighieri – Inferno – Canto V

Francesca, figlia di Guido il Vecchio da Polenta, signore di Ravenna, per motivi politici, aveva sposato Gianciotto Malatesta, figlio deforme e zoppo dei Malatesta di Rimini.di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fiate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Dante Alighieri – Inferno – Canto V

Le due famiglie, che erano tra le più potenti della Romagna, avevano deciso di allearsi unendo in matrimonio i loro figli, matrimonio che avrebbe garantito la pace tra le due signorie, dopo anni di lotte e scontri.

Per guadagnare l'approvazione della giovane donna a questo matrimonio, Giovanni Boccaccio, nel suo commento pubblico alla Commedia (1373-1375), narra che questo matrimonio fosse avvenuto per procura, dove il procuratore era il fratello di Gianciotto, Paolo, giovane e bello, del quale Francesca si invaghì, credendo che fosse lui il vero sposo.

In verità, oltre ai dati anagrafici dei protagonisti, non esistono documenti storici a testimonianza della vicenda, non vi sono tracce documentate né della relazione adulterina che ne seguì tra i due cognati, né del fratricidio-uxoricidio ad opera di Gianciotto, né notizie del luogo dove sarebbe accaduto il duplice fatto di sangue anche se insistentemente si parla del Castello di Gradara.

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Jean-Auguste-Dominique IngresPaolo e Francesca

1819

Angers – Musée des Beaux-Arts

Quando leggemmo il disiato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.

Dante Alighieri – Inferno – Canto V

Dante, nel V Canto dell'Inferno, tratta di questa storia d'amore con particolare sensibilità.esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.

Dante Alighieri – Inferno – Canto V

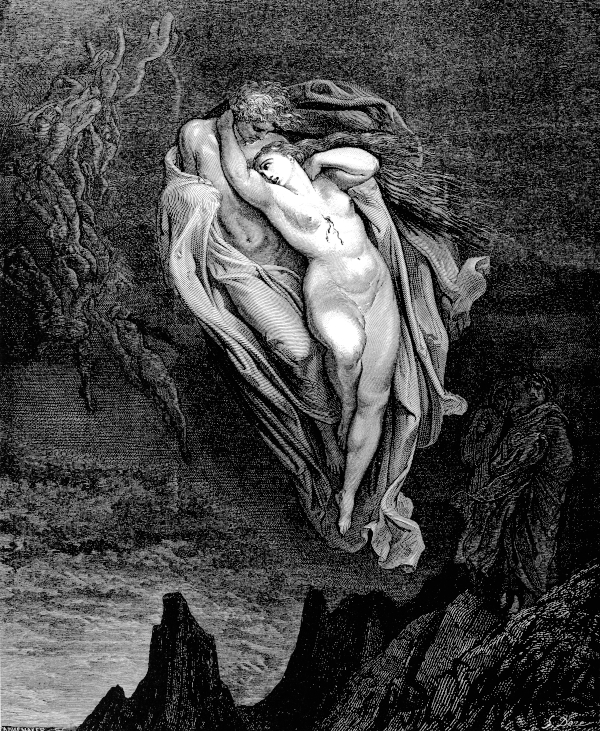

Accompagnato dal sommo poeta Virgilio, nel secondo girone dell'Inferno, dove sono i lussuriosi, condannati a volteggiare trasportati da una violenta bufera di vento, simbolo della passione da cui essi erano stati travolti in vita, Dante distingue due anime strettamente unite l'una all'altra e chiede a Virgilio di poter parlare con loro: sono Paolo Malatesta e Francesca da Polenta.

Sollecitata da Dante, mentre Paolo singhiozza, Francesca ricorda la sua passione amorosa per il cognato, l'uomo che ora le sta accanto nella morte.

Gustave Doré

Gustave DoréIllustrazione del Canto V di Dante - Inferno

1860 circa

Amor, ch'a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Amor condusse noi ad una morte:

Caina attende chi a vita ci spense.

Queste parole da lor ci fuor porte.

Dante Alighieri – Inferno – Canto V

Accadde che un giorno, leggendo un libro che parlava dell'amore travolgente tra la regina Ginevra e Lancillotto, cavaliere della Tavola Rotonda, presso la corte di Re Artù, furono essi stessi presi da passione e, sorpresi in flagranza di adulterio, furono uccisi da Gianciotto.mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Amor condusse noi ad una morte:

Caina attende chi a vita ci spense.

Queste parole da lor ci fuor porte.

Dante Alighieri – Inferno – Canto V

Condannati alla dannazione eterna, ma anche all'eterna celebrazione, i due personaggi incarnano il simbolo dell'amore passionale e assoluto.

Camera di Francesca nella rocca di Gradara.

È la ricostruzione della camera dove avvenivano gli incontri tra Paolo e Francesca.

Vi si trovano tutti i dettagli: Un letto a baldacchino, il libro "galeotto", le sedie dove erano seduti i due amanti, la botola da cui Paolo tentò di fuggire.

Nella camera è anche esposto un facsimile del costume utilizzato da Eleonora Duse nella rappresentazione del 1901 della tragedia "Francesca da Rimini" di Gabriele D’Annunzio.

È la ricostruzione della camera dove avvenivano gli incontri tra Paolo e Francesca.

Vi si trovano tutti i dettagli: Un letto a baldacchino, il libro "galeotto", le sedie dove erano seduti i due amanti, la botola da cui Paolo tentò di fuggire.

Nella camera è anche esposto un facsimile del costume utilizzato da Eleonora Duse nella rappresentazione del 1901 della tragedia "Francesca da Rimini" di Gabriele D’Annunzio.

La storia di Paolo e Francesca, come emerge dai versi poetici di Dante, ha ispirato tanti artisti, in particolare dell'Ottocento e Novecento: pittori e scultori, ma anche scrittori e compositori.

Gabriele d'Annunzio scrisse il dramma "Francesca da Rimini", da cui il compositore Riccardo Zandonai creò un'opera lirica, Sergej Rachmaninov musicò un'opera lirica dallo stesso nome e Pyotr Ilyich Tchaikovsky compose la sua fantasia sinfonica, op. 32.

ASSEDIO AL CASTELLO

Ogni due anni, nel mese di luglio, Gradara rivive un episodio della sua storia, rievocando l'assedio al castello avvenuto nel 1446 ad opera delle truppe di Francesco Sforza e Federico da Montefeltro.Breve storia dell'Assedio

Francesco Sforza

Francesco SforzaNella famiglia Malatesta regnava una profonda discordia, a tal punto che, Galeazzo Malatesta, detto l'Inetto, signore di Pesaro, per far torto al cugino Sigismondo, decise di vendere Gradara per 20.000 fiorini a Francesco Sforza di Milano, nipote di Ludovico il Moro.

Sigismondo non accettò di buon grado il gesto, e quando fu il momento per gli Sforza di entrare in possesso della Rocca, non solo oppose loro un netto rifiuto, ma non restituì neppure un fiorino dei 20.000 pagati per l'acquisto.

Nell’ottobre 1446, approfittando del fatto che Sigismondo era a Roma, convocato da Papa Eugenio IV, Francesco Sforza, esperto capitano di ventura, alleato con il giovane Federico da Montefeltro, non ancora Duca di Urbino, cinse Gradara d'assedio.

A causa della grande superiorità numerica e di un migliore armamento dell'esercito di Francesco Sforza, fornito di armi da fuoco, quali cannoni, bombarde e schioppi, gli assediati furono per la maggior parte feriti o uccisi nei cruenti assalti alle mura della fortezza, la quale sembrava destinata a cadere, non solo per i numerosi attacchi, ma anche per l'arrivo dell'inverno che portò carestia di foraggio e scarsità di vettovaglie.

L'eroica resistenza di Gradara permise a Sigismondo, rientrato da Roma, di raccogliere le forze e trovare a sua volta alleati, anche percorrendo la strada della diplomazia contattando Filippo Maria Visconti, Duca di Milano e suocero dello Sforza in quanto ne aveva sposato la figlia Bianca Maria.

La strenua difesa della Rocca, complice anche il maltempo che, con una insistente pioggia, aveva bagnato ogni cosa, compresa la polvere da sparo, rendendo così inservibili le armi dell'esercito assediante, convinse Francesco Sforza, e con lui Federico da Montefeltro, a ritirarsi.

Il 29 novembre 1946, dopo 43 giorni di infernali combattimenti, l'assedio fu tolto.

Gradara restò saldamente in mano a Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, per quasi altri vent'anni, fino alla catastrofe del 1463.

È un coinvolgente spettacolo di luci, suoni e musica, movimenti scenici ed effetti speciali, cavalieri e figuranti, che si svolge all'aperto e che culmina con l'incendio della rocca e l'incanto multicolore dei fuochi d'artificio.

Gli eserciti si fronteggiano.

Vengono rappresentati i combattimenti tra gli eserciti, gli scontri per la conquista della Rocca e scene di battaglia, ricostruiti da circa 200 figuranti con armature, armi da fuoco e cavalli, che si muovono in simultanea su un palcoscenico di 10.000 mq. dove è perfettamente riprodotto un campo fortificato.

Vengono rappresentati i combattimenti tra gli eserciti, gli scontri per la conquista della Rocca e scene di battaglia, ricostruiti da circa 200 figuranti con armature, armi da fuoco e cavalli, che si muovono in simultanea su un palcoscenico di 10.000 mq. dove è perfettamente riprodotto un campo fortificato.

I fuochi d'artificio.

La colonna sonora composta da brani del XV –XVI secolo e interpretata dal vivo da un'orchestra di cinquanta elementi procede all'unisono con le scene di battaglia, esaltando ogni istante della narrazione. È un combattimento senza respiro, un incalzante succedersi di eventi che culmina con lo spettacolare finale di suoni, luci e fuochi d'artificio.

La colonna sonora composta da brani del XV –XVI secolo e interpretata dal vivo da un'orchestra di cinquanta elementi procede all'unisono con le scene di battaglia, esaltando ogni istante della narrazione. È un combattimento senza respiro, un incalzante succedersi di eventi che culmina con lo spettacolare finale di suoni, luci e fuochi d'artificio.

Tutto il borgo sembra tornare a tempi passati, con l'allestimento di botteghe di antichi mestieri e di mostre tematiche, assistendo alla sfilata del corteo in costumi d'epoca con personaggi storici, armigeri e cavalieri, musici e danzatori, menestrelli e cantori.

Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, le edizioni dell'evento, in periodo di pandemia, non si sono potute svolgersi nella versione tradizionale.

Dove sostare col Camper

Parcheggio P1

Piazzale Paolo e Francesca – Gradara (PU)

Gps: N 43.940740, E 12.771670

Vicino al castello

Parcheggio misto con auto

Camper service – no elettricità – no servizi

A pagamento

Parcheggio dei Cipressi

Via Mancini, snc

Gps: N 43.941516, E 12.774522

Vicino al castello

Elettricità – no camper service – no servizi

A pagamento

Foto: leo - pio